Разделы

- Азовское пароходство (2)

- Балтийское пароходство (13)

- Дальневосточное пароходство (7)

- Камчатское пароходство (1)

- Каспийское пароходство (4)

- Латвийское пароходство (8)

- Литовское пароходство (3)

- Мурманское пароходство (9)

- Новороссийское пароходство (6)

- Одесское пароходство (5)

- Приморское пароходство (1)

- Разная принадлежность (46)

- Сахалинское пароходство (5)

- Северное пароходство (11)

- Советское Дунайское пароходство (2)

- Черноморское пароходство (29)

- Эстонское пароходство (3)

Мы в друзьях

Даты

-

14 августа 1888 года

День рождения Н. И. Евгенова (1888—1984 гг.), полярного исследователя, руководителя карских экспедиций в 1925—1933 гг.

Немного истории

-

Отечественное судостроение

1887 год

Министерство финансов изыскивает теперь средства к созданию у нас торгового флота. Ввиду того, что дороговизна постройки морских судов в России имеет последствием то, что многие из заказов казенных и частных судов делаются за границей, предполагается установить особые премии для русских судостроительных заводов. Принимая во внимание, что введенный в 1882 году покровительственный тариф до сих пор весьма мало подвинул у нас судостроение, в министерстве финансов разработан недавно особый проект о выдаче ссуд под залог как морских, так и речных пароходов, в видах содействия судостроению.

О держащей силе якоря

- Подробности

- Категория: Статьи

- Автор: В. Таратынов, капитан дальнего плавания, канд. техн. наук

Одним из наиболее ответственных устройств на судне является якорное. Оно играет решающую роль при стоянках у берега, швартовке, маневрировании и т. п. В настоящее время известно около 150 различных конструкций якорей, предназначенных для морских судов.

Как известно, вес якоря является одним из важнейших компонентов, влияющих на держащую силу. Другой компонент — вязкость грунта, т. е. сила сцепления его частиц. Однако решающую роль в формировании держащей силы якоря играет его форма. Она влияет также и на величину дрейфа,

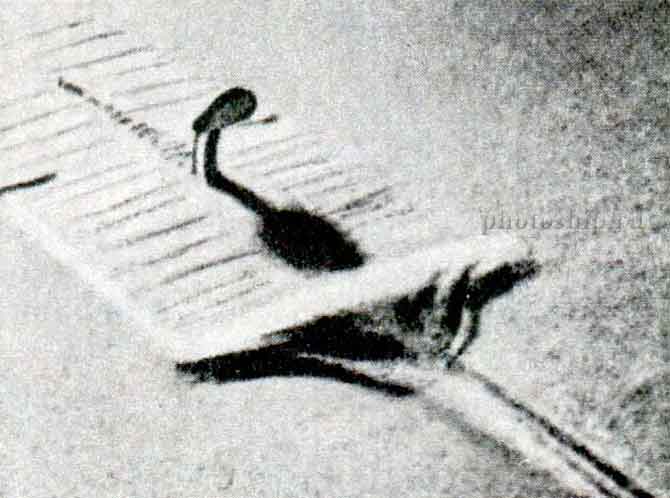

т. е. на расстояние, которое «проползет» по дну якорь до того момента, когда он «заберет». Якорь старого, адмиралтейского типа «забирает» сразу после отдачи, так как его шток хорошо

стабилизирует нижнюю лапу в плоскости, перпендикулярной поверхности дна. На рис. 1 видно, что дрейф этого якоря невелик. Держащая сила адмиралтейского якоря превышает его вес в зависимости от качества грунта в 3—6 раз.

Однако он не находит применения на современных судах вследствие громоздкости и неудобства уборки. На мелководье верхняя лапа такого якооя. выступающая над поверхностью дна, может повредить корпус судна.

Несмотря на хорошую стабилизацию нижней лапы якоря, его держащая сила сравнительно невелика из-за малой площади сопротивления лапы, находящейся в грунте.

Якоря без штока (типа Холла) удобны в работе, хорошо втягиваются в шлюз и крепятся. Они не представляют угрозы, так как у них нет выступающих над дном частей.

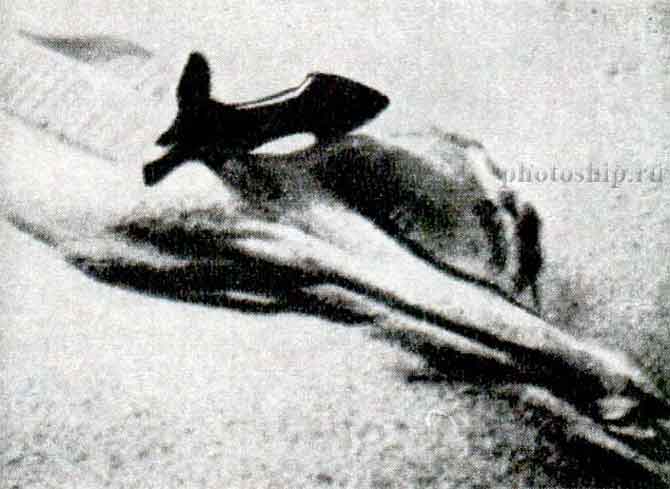

Однако они имеют незначительную держащую силу, превышающую их собственный вес всего лишь в 2—4 раза, что является

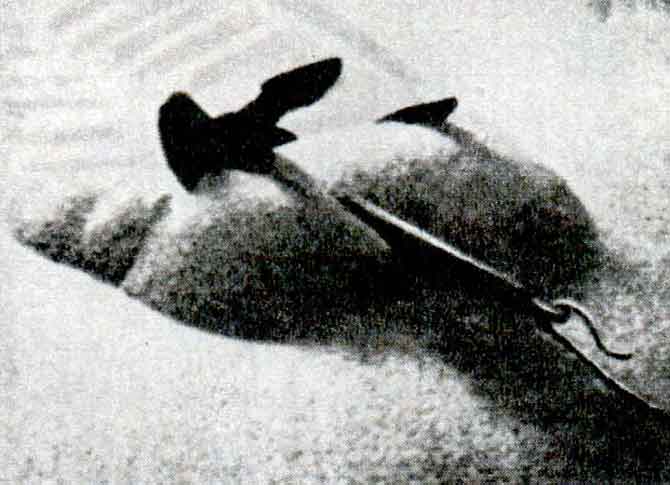

серьезным недостатком. Подрывная сила, т. е. сила, необходимая для отрыва от грунта «забравшего» якоря, при выбирании якорь-цепи составляет около 40% держащей силы. После падения на грунт якорь этого типа может дрейфовать (рис. 2), пока его лапы не войдут прочно в грунт. Если одна из лап зарывается больше, чем другая, из-за разности их сопротивлений якорь начнет разворачиваться вокруг оси веретена, выходя из грунта (рис. 3). Причем эта разница увеличивается с увеличением силы натяжения якорь-цепи. По приведенным рисункам можно судить также о влиянии вязкости грунта на держащую силу. Фактически якорь при дрейфе увлекает за собой часть грунта, связанную с остальным грунтом силой сцепления, т. е. вязкостью. Чем больше масса, увлекаемая якорем, тем больше его держащая сила.

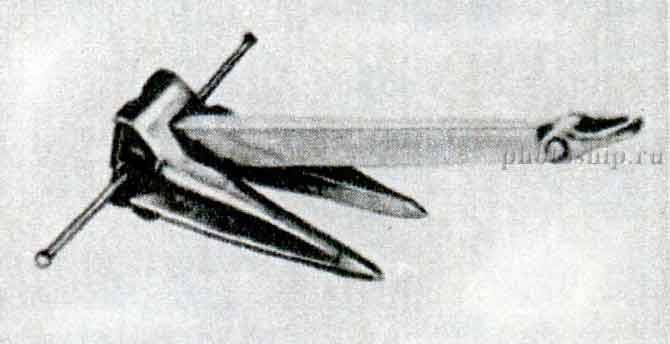

Третий по форме — якорь со стабилизирующим штоком или стабилизирующими приливами в нижней части. Наиболее характерны для этого типа якоря «Дельта» (рис. 4, 5). Они отличаются большой держащей силой, превосходящей в 15 раз собственный вес. В связи с этим они сравнительно легки и имеют незначительный дрейф. Большая держащая сила объясняется большой площадью сопротивления единственной лапы якоря, которая надежно стабилизирована в нижнем положении перпендикулярно поверхности грунта. Эта стабилизация обеспечивается штоком или стабилизирующими приливами. Масса грунта, увлекаемая таким типом якоря, больше, чем любым другим с одинаковым весом. Подрывная сила якоря типа «Дельта» равна около 22% собственного веса. К его недостаткам относится необходимость специального гнезда для крепления по-походному. Якоря типа «Дельта» нашли применение на землесосах, лихтерах.

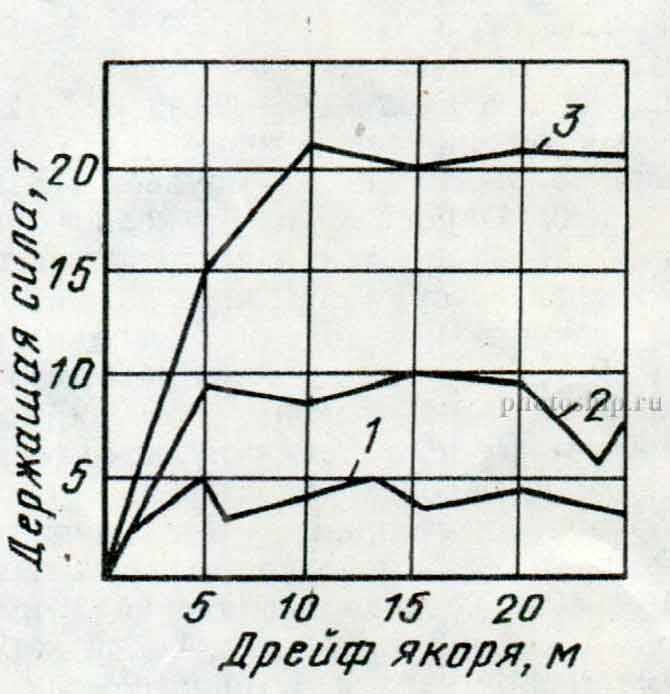

Сравнение держащей силы якорей дано на графике (рис. 6): 1 — бесштоковый, 2 — адмиралтейский, 3 — со стабилизирующим штоком.

В настоящее время на подавляющем большинстве наших судов используются якоря типа Холла, конструкция которых не изменялась десятки лет. Прогресс судостроения, к сожалению, почти не коснулся конструкции якорей. Разработка новых типов якорей может значительно снизить их вес и увеличить держащую силу, что улучшит эксплуатацию судов и увеличит безопасность мореплавания.