Разделы

- Азовское пароходство (2)

- Балтийское пароходство (13)

- Дальневосточное пароходство (7)

- Камчатское пароходство (1)

- Каспийское пароходство (4)

- Латвийское пароходство (8)

- Литовское пароходство (3)

- Мурманское пароходство (9)

- Новороссийское пароходство (6)

- Одесское пароходство (5)

- Приморское пароходство (1)

- Разная принадлежность (46)

- Сахалинское пароходство (5)

- Северное пароходство (11)

- Советское Дунайское пароходство (2)

- Черноморское пароходство (29)

- Эстонское пароходство (3)

Мы в друзьях

Даты

-

26 октября 1918 года

День смерти Альберта Хастингса Маркхема (1841—1918 гг.), английского полярного путешественника. В 1875—1876 гг. командовал пароходом «Алерт» в экспедиции Джорджа Нэрса к Северному полюсу. Маркхему удалось продвинуться на санях-лодках на север до 83°20'26"— рекорд, который продержался до экспедиции Ф. Нансена.

Трудности санной экспедиции и тяжелые ледовые условия в районе зимовки «Алерта» убедили Маркхема и Нэрса в недоступности Северного полюса. Маркхем автор интересных книг об Арктике: «Великое замерзшее море», «Плавания и дела Джона Девиса Навигатора», «Жизнь сэра Джона Франклика и Северо-Западный проход».

Немного истории

-

Об опасности плавающих обломков

1905 год

В Атлантическом океане плавает много обломков судов и пустых судовых корпусов, оставленных на произвол судьбы после аварии. Эти обломки представляют большую опасность для проходящих судов, могущих ночью наткнуться на них. Пароходные компании несколько раз уже обращались к правительству С. А. С. Штатов с просьбою о принятии мер к уничтожению этих препятствий, но до сих пор безуспешно.

Теперь же на последнем конгрессе решено отпустить необходимую сумму и поручить морскому министерству озаботиться принятием соответствующих мер. Зафрахтован пароход в 3.275 тонн водоизмещением, бывший раньше угольщиком и могущий, следовательно, брать большие запасы угля, необходимые ему для продолжительного крейсерства. Скорость судна 10 узлов. На нем будут устроены все приспособления для взрывания обломков и отведено помещение для хранения динамита. Главная стоянка парохода будет в бухте Наррагансет, откуда он будет совершать крейсерства в пределах от Галифакса до Бермудских островов. Предполагается для той же цели зафрахтовать еще и второе подобное же судно.

Украшение «Полтавы»

- Подробности

- Категория: История

Более двух с половиной веков назад в России был спущен на воду первый линейный корабль Адмиралтейства. Имя ему дали «Полтава» в честь славной победы над шведами. Главным строителем был Петр Михайлов — под этим именем работал Петр I. «Полтава» — двухдечный корабль— длиной около 40 м, шириной 11,4 м.

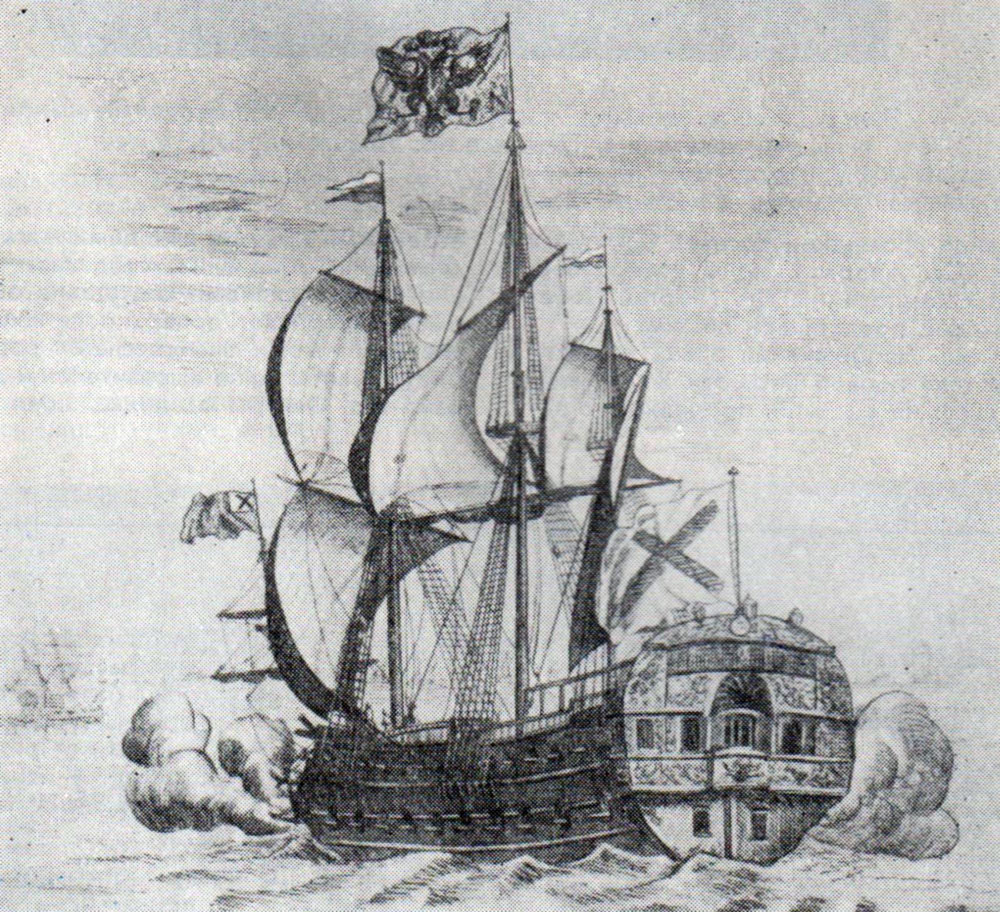

О ее внешнем облике мы можем судить по старинной гравюре, выполненной Пикаром в 1718 году. Высокие борты корабля на уровне топтимберсов сильно наклонены внутрь. Это делалось с целью затруднения перехода врага на корабль в случае абордажной схватки.

Плоская, высокая корма, боковые штульцы и носовая оконечность судна мастерски украшены резьбой, сюжеты которых прославляли Полтавскую победу. В искусстве того времени было принято реальные события выражать в форме аллегорий, исторических параллелей. Большое распространение получили образы греческой мифологии. Ими пользовались не только в искусстве, но и в быту. Это следствие возросшей культуры широких слоев русского общества, видевших в героике античности прообраз петровских преобразований.

Так и на корме «Полтавы» представлены мифологические сюжеты и образы, которые содержат тонкие намеки на важные события, волновавшие русское общество той поры. Шла упорная Северная война за возвращение берегов Балтики, за свободный выход России к морю. Помещенные на гакаборте морские божества и сирены, говорили о превращении России в морскую державу. На винтранце головки амуров, поднимающих победный ветер в сторону русского оружия, напоминали о военных удачах.

Вырезанные на кварторписах рельефы изображали падающего в море человека. Это греческий миф о Фаэтоне. Самоуверенный юноша Фаэтон упросил своего отца, бога солнца Гелиоса доверить ему на один день солнечную колесницу. Но он не смог справиться с бессмертными конями и сбился с пути. Всей вселенной грозил пожар. Верховный бог Зевс ударом молнии низвергнул его в морскую пучину. Современники видели в образе Фаэтона Карла XII, затеявшего авантюрный поход на русские земли, а Зевс, принимавший иногда облик орла, отождествлялся с орлом — геральдическим символом России. После Полтавской битвы Петр писал: «Вся неприятельская армия Фаэтона конец восприяла». Видимо, эта фраза и определила выбор сюжета для оформления кормы «Полтавы».

Рядом со сценой падения Фаэтона, по бокам центральной ниши помещены изображения Георгия Победоносца. В фондах Центрального Военно-морского музея хранятся два золоченых рельефа, поразительно похожих на эти изображения.

Интересные результаты дало сравнение их размеров. На гравюре Пикара они занимали одну шестую часть кормы. Строительного чертежа «Полтавы» не сохранилось, но зная ширину по миделю и примерное уменьшение ее к корме, принятое в судостроении той эпохи, легко вычислить ширину кормы, а значит, размеры рельефа.

Итак, ширина рельефов «Полтавы» около 1 м. Зная этот размер, можно по пропорциональным отношениям на гравюре определить и высоту рельефа. Она изменялась к центру от 80 см до 1 м.

Рельефы Военно-морского музея, видимо, накладные, так как у них отсутствует фон и на обратной стороне сохранились следы крепления. Их ширина 82 см и высота 75 см. Следовательно, они могли свободно помещаться на плоскости, занимаемой рельефами на «Полтаве».

Кроме того, мотив Георгия Победоносца, поражающего дракона, излюбленный в русском искусстве (живописи и скульптуре) не использовался так часто в корабельном декоре. Рассматривая сохранившиеся чертежи и модели судов XVIII века, изображения Георгия Победоносца можно видеть лишь на корабле «Норд Адлер» в виде громадной носовой фигуры и на «Св. Андрее», но в совершенно иной композиции, где Георгий Победоносец представлен пешим.

Стиль изображений очень характерен для первой четверти XVIII века. Рельеф не высокий, прорезной, с заваленными краями, дающими мягкую светотень. Золочение, создавая яркие блики, усиливает ощущение объема и наполняет поверхность живой трепетностью и экспрессией форм. Силуэт необычайно выразителен и динамичен. Фигуры всадника, коня и дракона воспринимаются цельной, слитной группой. Напряженные ноги вставшего на дыбы коня, упругое вывернутое тело дракона с сильными, готовыми к прыжку когтистыми лапами, собранная энергичная поза всадника — все полно внутренней силы и пафоса движения. Выразительность образа и свободное, уверенное исполнение говорят о большом мастерстве корабельного резчика.

Изучение архивных материалов позволило установить имя человека, хорошо знающего свое дело. Им оказался Роберт Гейснел. Он работал в России с 1698 года и ко времени постройки «Полтавы» стал признанным «резным мастером» Адмиралтейства.

Таким образом, можно высказать предположение, что хранящиеся в Центральном Военно-морском музее рельефы являются частью композиции, украшавшей некогда первый линейный корабль Санкт-Петербургского Адмиралтейства.

На примере «Полтавы» мы видим, как в далеком прошлом наши предки умели вносить в декоративное оформление судов глубоко патриотические идеи, тесно связанные с жизнью страны.